2025年8月8日

ムカデを侵入させないための対策・見つけた時の駆除方法をご紹介

ムカデは、ゴキブリやクモを食べる「益虫」として知られています。しかし、咬まれると激しい痛みや腫れなどの症状を引き起こすおそれがあり危険です。

本記事では、わずかな隙間から侵入してくるムカデの防除対策として、侵入防止や駆除の方法について解説します。

目次

ムカデについて

ムカデは、世界で約3,000種、日本では約130種が確認されています。

その中でも、日本に生息しているムカデはトビズムカデ、アオズムカデ、セスジアカムカデなどです。

以下では、ムカデの生態やムカデの生息場所について解説するとともに、トビズムカデ、アオズムカデ、セスジアカムカデの特徴についてもご紹介するので参考にしてください。

ムカデの生態

日本で目にするムカデのほとんどは、体長が7~13センチ程度です。体型は細長く、頭には触覚がついています。

あまり知られていませんが、ムカデは視力が弱く、ほとんど触覚に頼って生活しています。そのため、動いているモノに瞬発的に反応する習性があります。

ムカデは「百足」と漢字で書かれるとおり、脚の数が多いのが特徴です。ひとつの体節から1対の脚が生えており、177対の脚を持つムカデもいます。これらの脚は、敵に襲われた際には自分で切り離すことが可能です。

ムカデの寿命は6〜10年程度で、その間10回以上脱皮をします。繰り返し脱皮をすることで、切れた脚が再生するといわれています。

ムカデの好む場所

ムカデの好む場所は、湿度が高く、暗くて狭い場所です。ゴキブリやクモなどのエサとなる昆虫がいる場所に生息し、畑、沼、森林に多く見られます。

夜行性であるため、日中は土の中や落ち葉の下、朽ちた木の中、石垣の隙間などに潜んでいますが、日が暮れるとエサを求めて人家に侵入することもあります。

基本的に暖かい環境を好み、冷たいところでは活動が鈍くなります。気温が10℃以下になると基本的に活動しなくなることもムカデの特徴です。

ムカデの種類

日本でよく見かけるムカデの種類はおもに以下の3種類です。

・トビズムカデ

トビズムカデの頭は赤褐色で、鳶(とび)のような色をしているところから鳶頭(トビズ)の名がついています。胴の背面は黒色で、脚は黄色やオレンジ色です。体長は8~13センチほどで、まれに15センチを超えるモノもいます。日本のムカデの中では最大級といえるでしょう。

・アオズムカデ

アオズムカデはトビズムカデの亜種です。頭と胴の背面は暗青色をしており、脚は黄色やオレンジ色であることが多いですが、まれに青色のモノもいます。トビズムカデより小型で、体長は10センチほどです。

・セスジアカムカデ

セスジアカズムカデは東アジア産のムカデで、名前のとおり頭と脚が赤褐色なのが特徴です。体長は4~7センチと小柄で、眼がないことも特徴です。セスジアカムカデに咬まれてもあまり痛みはありませんが、体質によっては咬まれたところが腫れてしまうことがあります。

ムカデに咬まれたら…?

ムカデに咬まれたら症状を確認し、冷静に素早く応急処置を行いましょう。早めの対応が症状の悪化を防ぎます。

以下では、咬まれた時の症状と、応急処置の方法について解説します。

咬まれた時の症状

ムカデに咬まれると、直後に激しい痛みがあり、赤くなり腫れ上がることがあります。痛みは強く、しびれやかゆみを伴う場合もありますが重篤な状態となることはほとんどありません。

ただし、まれに頭痛や発熱、めまいといった症状が出ることもあります。なお、過去にムカデに咬まれたことがある場合は、アナフィラキシーショック(じんましんや吐き気といったアレルギー反応)を起こす可能性があります。

咬まれた時の応急処置

ムカデに咬まれたら、すぐに水で患部をしっかり洗い流しましょう。

45℃弱のお湯で洗い流す方法がよく紹介されていますが、お湯を使うと血流がよくなり、毒が体内に回ってしまう可能性があります。そのため、患部はお湯よりも水で洗い流すようにしましょう。

洗い流した後は、抗ヒスタミンを含んだステロイド軟膏か、アンモニア水を塗ります。応急処置をしても腫れが引かない場合は、なるべく早く病院へ行くようにしてください。

ムカデを寄せつけない方法(予防方法)

ムカデの習性を理解したうえで、家の中への侵入を防ぐ対策を講じることが重要です。万が一侵入を許してしまった場合でも、適切に駆除すれば被害を最小限に抑えることができます。

ムカデの侵入経路を塞ぐ

ムカデはわずかな隙間から侵入します。エアコンのダクト周辺や、窓のサッシなど、隙間がある箇所にはテープなどを貼り、塞ぐことが重要です。

湿気がこもらないようにする

ムカデは乾燥に弱く、湿った場所を好みます。特に湿気が家の中にこもりやすい梅雨の時期は、ムカデの侵入が多くなります。そのため、日常的に床下に湿気がこもらないように管理することが大切です。具体的には、除湿剤を使用したり、床下換気扇を設置したりする方法が挙げられます。

また、排水管の漏れがないか確認することも重要です。

ゴキブリを発生させないようにする

ムカデはゴキブリをエサとします。そのため、ゴキブリが家の中にいるとムカデの侵入リスクが高まります。こまめに清掃を行い、食べかすや生ゴミを長期間放置しないようにすることで、ゴキブリの発生を防ぐことが重要です。

ただし、ご自身で対策するには限界があります。そのため、ゴキブリをはじめとする害虫対策については、業者に依頼することもおすすめです。業者による徹底的な害虫駆除で、ゴキブリやムカデの侵入リスクを大幅に軽減することが可能です。

ダスキンの「不快害虫駆除サービス」ではムカデを含む害虫を除去します。また、ムカデのエサとなるゴキブリにはダスキンの「ゴキブリ駆除サービス」で、撃退をサポートします。

さらに、ムカデやゴキブリの室内への侵入を予防したいなら「戸建の虫さん侵入お断りサービス[ゴキブリ等侵入予防サービス]」がおすすめです。ゴキブリ・ムカデ・ヤスデ・ダンゴムシの4種の害虫を対象に、生態や季節の活動状況に合わせた年6回の定期管理で、ご家庭への侵入を予防します。

ムカデ対策でお困りの方は、ぜひご利用ください。

※一戸建て向けのサービスです。

※一戸建て向けのサービスです。

家の周りをキレイにする

家の周辺を日常的にキレイにすることも、ムカデの侵入を防ぐ方法のひとつです。落ち葉や雑草、植木鉢を放置しているとムカデが潜みやすい環境となります。定期的にお掃除・手入れを行い、清潔な環境を維持しましょう。

また、家の周辺が薬剤を撒けるような環境であるなら、薬剤の散布も効果的な方法です。ペットを飼っている場合は、床下などペットの接触しない場所に薬剤を使用することで、安全に効果を得られます。

ムカデを見つけた時の駆除方法

ムカデに咬まれると激しい痛みが生じ、しびれやかゆみを伴う場合があります。体質によっては、命にも関わるアナフィラキシーショックを起こす可能性もあり、非常に危険です。

そのため、ムカデを見つけた時は、以下の駆除方法を参考にして対処しましょう。

それぞれ詳しく解説します。

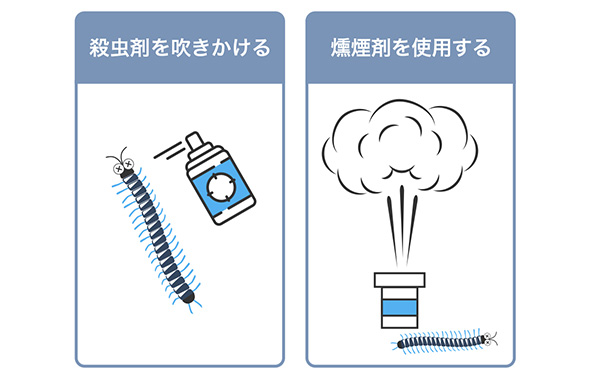

殺虫剤を使用する

ムカデの駆除は、殺虫剤を使用することが一般的です。ただし、一瞬軽く噴射するだけでは不十分なため、数秒間しっかりと殺虫剤を噴霧することが重要です。より効果を高めるためには、ムカデ専用のスプレーを使用することをおすすめします。

また、小さいお子様やペットがいるご家庭では、殺虫成分が入っていない冷凍スプレーを使用するのがよいでしょう。冷凍スプレーは安全性が高く、ムカデの動きを止めて駆除することができます。

燻煙剤を使用する

燻煙剤は室内全体に殺虫成分を行き渡らせることができるため、ムカデを見つけたものの見失ってしまった時に効果的な方法です。また、ムカデ以外の害虫にも効果があるため、まとめて殺虫することもできます。

ただし、燻煙剤を使用する際は、火災報知器が反応しないようにカバーで覆い、家電製品を移動させる必要があります。使用前には必ず説明書をよく読み、適切な手順で実施してください。

ムカデの習性を踏まえて侵入対策・駆除を行おう

ムカデは夜行性で暖かい隙間を好むため、家の中に侵入し、人を咬むことがあります。一度咬まれると、腫れが長期間引きません。このような事態を防ぐためにも、ムカデの習性を踏まえたうえ、日常的な侵入対策の徹底が不可欠です。

侵入対策として「侵入経路を塞ぐ」「湿気がこもらないようにする」「ゴキブリの発生を防ぐ」「家の周りをキレイにする」が挙げられます。

ただし、「ゴキブリの発生を防ぐ」「家の周りをキレイにする」など、ご自身で対策を行うには限界があるのも事実です。

ダスキンでの「不快害虫駆除サービス」では、プロが徹底的に事前調査したうえで、ムカデをはじめとした各種不快害虫の駆除を行います。他にも「ゴキブリ駆除サービス」では、ムカデのエサとなるゴキブリの撃退をサポートします。

また、ムカデやゴキブリの室内への侵入を予防なら「戸建の虫さん侵入お断りサービス[ゴキブリ等侵入予防サービス]」がおすすめです。ゴキブリ・ムカデ・ヤスデ・ダンゴムシの4種の害虫を対象に、生態や季節の活動状況に合わせた年6回の定期管理で、ご家庭への侵入を予防します。薬剤散布は家屋の外周のみのため、ご家庭内に入らず作業が完了します。

これまで培ってきた高い技術で皆様に安心をお届けしますので、ムカデにお困りの方は、ぜひ一度ダスキンにご相談ください。

-

不快害虫駆除サービス

事前調査を徹底的に行い、クモ、ムカデ、ヤスデ、ダンゴムシ、ナメクジ、カメムシ、アリ等の不快な害虫を駆除します。

-

ゴキブリ駆除サービス

ゴキブリの繁殖状況とお家の形態に合わせ、最適な対策をご提案いたします。

-

戸建の虫さん侵入お断りサービス[ゴキブリ等侵入予防サービス]

ゴキブリなどの不快な害虫(ムカデ、ヤスデ、ダンゴムシ、ゴキブリ)を、害虫の生態や季節の活動状況に合わせた年6回の定期管理で、ご家庭への侵入を予防します。