2025年10月23日

鳩の巣を対策する前に知っておきたい!巣作りの基本や対処方法を解説

ベランダや軒下に鳩が頻繁に現れるようになった場合は、警戒しましょう。鳩は一度巣を作ると、強い帰巣本能により再び戻ってくる傾向があるため、事前の対策が重要です。

本記事では、鳩が巣作りする習性や前兆行動を解説し、効果的な予防策を紹介します。また、実際に巣を作られた場合の被害や対処法についても詳しくご紹介します。早期の発見と対策を行い、鳩による深刻な被害を未然に防ぐことが大切です。

目次

鳩の巣作りについて

前述したとおり、鳩は一度でも巣を作ると、何度でも戻ってきます。そのため、巣作りをされる前の対策が重要ですが、まずは鳩の巣作りについて把握しておきましょう。

巣を作る場所や時期、巣作りする前の行動について解説します。

鳩が巣作りする場所

鳩は雨風の当たらない高所に巣を作ります。また、入り組んだ建造物であればあるほど、巣が作られる傾向です。

【建物周辺】

• 建物の壁と壁の隙間

• 天井裏

• 室外機の裏

• 雨どい

【インフラ施設】

• 高速道路の高架下

• 駅舎

• 橋梁の下部

【公共施設】

• 神社

• 公園

特に、外敵がおらず、餌と水のある場所は、鳩が繁殖するのに最適な環境です。例えば神社や公園、駅舎などは水が十分にあり、鳩に餌を与える人もいるため、巣を作られやすい環境といえます。

鳩が巣作りする時期

鳩は3月下旬~5月上旬に巣を作ります。縄張り意識と帰巣本能が強いため、一度巣を作ると、たとえ巣を撤去しても同じ場所に巣を作り直そうとします。巣作りから巣立ちまで約2ヵ月ありますが、巣立ちをした後もまた同じ場所で巣作りを始めます。

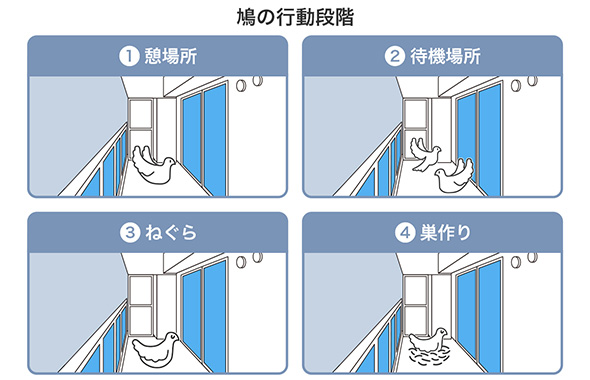

鳩が巣作りする前の行動

鳩はいきなり巣を作るわけではありません。最初のうちは休憩場所として使い、最終的に巣作りする場所として安全か判断します。

鳩が長くとどまっていたり、人が近寄っても逃げなくなったりしたら、巣を作る前兆の可能性があります。

鳩に巣作りされた場合の被害

鳩に巣を作られると、長期間にわたってさまざまな深刻な被害が発生します。鳩は強い帰巣本能があるため、被害の拡大や長期化は珍しくありません。

鳩に巣作りをされた場合、どのような被害があるかを正しく理解し、早期に対策を講じることが重要です。

以下で、それぞれ詳しく解説します。

糞による衛生問題・腐食被害

鳩の巣ができると、長時間親鳥やヒナがベランダに居座り続けるため、大量の糞を落とします。

鳩の糞にはクリプトコッカス菌、鳥インフルエンザウイルス、トキソプラズマ、オウム病クラミジアなどの病原菌が含まれており、人に感染する危険があります。特に子どもや高齢者、持病のある方は重症化するおそれもあるでしょう。

また、糞を餌とするゴキブリやダニが集まり、害虫被害も発生します。

さらに、糞は酸性物質のため、金属やコンクリートに付着すると腐食を引き起こし、建物や設備にダメージを与えます。悪臭も発生するため、早急な対策が必要です。

鳴き声や羽音による騒音被害

鳩を含むすべての野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により、許可のない捕獲や処分が禁じられています。そのため、基本的にはヒナが巣立つまで待ってから巣を撤去しなければなりません。

鳩はオス・メス両方が子育てに参加するため、卵を温めている間やヒナが小さい時期には、常に親鳥がベランダにいる状況です。また、ヒナが成長すると、飛行練習のために一日に何度も羽ばたきを繰り返します。

これにより鳴き声や羽音が長時間にわたって響き続け、深刻な騒音問題につながるおそれがあります。特に、早朝や夜間の鳴き声は近隣住民とのトラブルの原因にもなりかねません。

寄生虫によるアレルギー被害

鳩の体にはダニ、ノミ、シラミなど多くの寄生虫が付着しています。ベランダに巣ができると、これらの寄生虫が家の中に侵入したり、洗濯物に付着したりして人に移る可能性があります。

寄生虫に刺されると、激しい痒みや皮膚炎を引き起こすケースも珍しくありません。また、鳩の羽毛や糞の粉塵がアレルギーの原因となる場合があり、喘息や皮膚炎などのアレルギー症状を悪化させるおそれもあります。

特にアレルギー体質の方や小さなお子様がいる家庭では注意が必要です。

鳩の巣を対策するタイミング

鳩の巣を対策するタイミングは大きく分けて2回あります。巣を作られる前と産卵される前です。

鳩による被害を最小限に抑えたい場合は、巣を作られる前に対策を行いましょう。前述したとおり、鳩は鳥獣保護管理法で守られているため、許可なく卵やヒナがいる巣を個人で撤去したり、卵やヒナを捕殺したりすると法律に抵触します。

巣を作られる前であれば、鳩に危害を加えることなく個人での対策が可能です。

鳩に巣を作られる前の対策

鳩は段階的に場所を確認してから巣作りを始めるため、前兆を見逃さず早期に対処することで巣作りを阻止できます。

以下の対策を組み合わせて実践しましょう。

鳩の前兆行動を見逃さない

鳩はいきなり巣を作るのではなく、段階的に場所を確認します。最初は休憩場所として利用し、安全と判断すると待機場所、ねぐらとして使用するようになり、最終的に巣作りをします。

鳩が敷地内に長時間とどまっている場合は、巣作りの前兆です。この段階で音を立てて追い払ったり、威嚇したりして、鳩に安全な場所ではないと認識させる姿勢が重要です。

何度も繰り返し追い払うと、鳩は別の場所を探すようになります。

巣作りしにくい環境にする

鳩は雨風を避けられる高所で、かつ隙間のある場所を好みます。ベランダには不要な物をできるだけ置かず、死角を作らないようにしましょう。

鉢植えなどがあると、壁との隙間に巣を作られる可能性があります。防鳥ネットの設置も効果的ですが、少しでも隙間があると侵入されるため、隙間なく張ると効果的です。

ただし、火災などの緊急時に避難の妨げにならないよう十分配慮してください。室外機の裏や雨どい周辺など、鳩が好む場所の隙間を塞ぐことも大切です。

また、鳩に巣を作られやすいのは人の出入りが少ない場所です。洗濯物を干す短時間しかベランダを使用しない場合、鳩が安全な場所だと認識してしまいます。頻繁にベランダに出て人の気配を感じさせ、鳩にとって居心地の悪い環境を作ることも重要です。

巣材となる物を撤去する

鳩は小枝や段ボールなどを巣材として使用します。ベランダや敷地内でこれらの材料を見つけた場合は、すぐに撤去しましょう。

ただし、何も置いていないベランダでも、鳩が自ら巣材を運んでくる場合があるため、定期的な確認が必要です。特にエアコンの室外機周辺は、鳩が巣材を持ち込みやすい場所のため注意深く確認しましょう。

餌場を排除する

鳩の主食は種子類ですが、都市部にいる鳩は生ゴミに含まれるスナック菓子やパンのかけらなども食べます。

ベランダや庭先に鳩の餌となる食べ物のかけらを放置しないよう、こまめな清掃が重要です。ゴミ箱はしっかりと封をして、鳩に餌を提供しないようにしましょう。

こまめにお掃除する

鳩の糞がある場所は、鳩にとって安全で居心地のよい場所のサインです。糞を発見したらこまめに清掃しましょう。

ただし、糞は病原菌を含んでいる可能性があるため、清掃時は必ず手袋とマスクを着用し、素手で触らないよう注意してください。糞のニオイによって他の鳩も集まってくるため、徹底的な除去が重要です。

清掃後は消毒も行い、キレイな環境を保ちましょう。

鳩に巣を作られた後の対策

鳩に巣を作られてしまった場合の対策は、厄介です。鳩は強い帰巣本能を持ち、一度巣を作ると追い出しても巣を撤去しても同じ場所に戻ってきます。

また、鳩は鳥獣保護管理法によって保護されているため、許可なく捕獲したり傷つけたりすると法律違反になります。特に卵やヒナがいる巣を個人で撤去することは禁止されており、違反すると罰則の対象です。

費用はかかりますが、最も確実で安全なのは専門業者への依頼です。

高所での作業や効果の高いプロ用忌避剤の使用、スパイクやネットの設置など、専門知識と技術が必要な作業は業者に任せる方が確実です。

巣を発見したら速やかに専門業者や地元の自治体に相談し、適切な対応を取り被害を最小限に抑えましょう。

なお、卵やヒナがいる巣は業者でも対応できない場合があるため、依頼を検討する際は対象範囲を事前に確認しましょう。

鳩の飛来防止・巣作り対策ならダスキンに相談を

鳩はいきなり巣を作るのではなく、段階的に行動して巣作りに最適な場所を確認します。また、鳩は感染症の原因になる病原菌や、ノミ・ダニなどの寄生虫も運ぶため、人体に悪影響を及ぼしかねません。

そのため、日頃から鳩が巣作りしにくい環境づくりが大切です。

ダスキンの「ハト飛来防止サービス(鳩対策)」では、現場の状況に合わせてバードネットやピン(剣山)などを設置します。鳩が入ってくる空間を物理的に塞ぎ、寄り付かないようにすることで巣作りを未然に対策することができます。

鳩で困っている方は、ぜひダスキンのハト飛来防止サービス(鳩対策)をご活用ください。

-

ハト飛来防止サービス

ネットでベランダの広い範囲をカバー。鳩が入ってくる空間を物理的に塞ぎ、寄り付かないように対策します。

-

事業所用 ハト飛来防止サービス

鳥類保護の観点から建物などに止まらせなくする、侵入させなくする継続的対策を提供しています。