おそうじ好き&得意NO.1の福島県民のおそうじ意識について有識者に聞いてみた

ダスキンが2022年1月に全国47都道府県の20歳以上の方々4,700名を対象に実施した「掃除が好きな人・掃除が嫌いな人の生活・意識調査」で、「おそうじが好き・得意だ」と回答した割合が一番高かった福島県。その理由を考察すべく、今回は福島県の生活文化に詳しい学芸員の大里正樹さんにお話を伺いました。

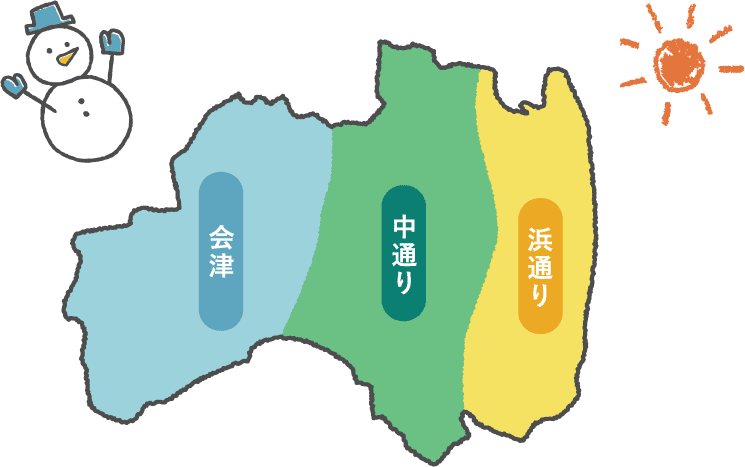

福島県立博物館 学芸員

大里正樹氏

2014年から福島県立博物館の民俗分野の学芸員として、

福島県内の民俗行事の調査研究を行っている。

※2022年取材当時の情報です。

段取り力がある人はおそうじ好き?地域特性から考察する福島の県民性

まずは、福島県の地域性についてお教えいただけますか。

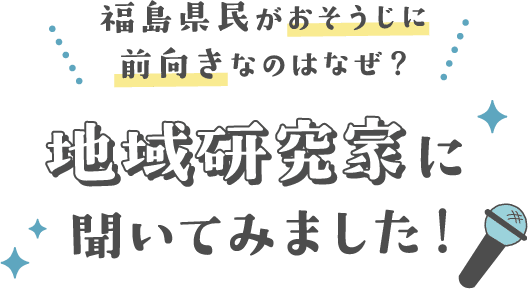

大里さん 福島県は北海道、岩手県に次いで全国で3番目に面積が広い県です。太平洋側に面し、県内で最も暖かい「浜通り」、日本海側の気候に近く、冬は大雪の降る「会津」、そして二つの地域の中間にあり、冬は乾燥した風の吹く「中通り」と、大きく3つの地域に分かれており、その広さゆえに気候も大きく異なります。

そこまで気候が異なるのであれば、各地域にお住いの皆さんのおそうじに関する考え方にも影響していると思われますか?

大里さん そうだと思います。例えば、広い意味では「除雪」もおそうじの一環だと思います。私が住む会津地域では、近年は年によって冬季の積雪量に大きな差がありますが、皆さん前もって天気予報を確認して除雪の心構えをしていますね。私自身は関東に住んでいたときは積雪の経験などめったになかったので、移住してから、雪との向き合い方がかなり変わりました。

会津地域の雪片付けに関する習慣や特徴はありますか?

大里さん 日々の生活で車を使うので、乗用車の動線確保は必須ですね。南東北に降る雪は、わりと湿った雪のことが多く重量感があります。雪片付けは、積雪量によっては30分ほどかかりますし、時間が経って圧雪になってしまったりすると、さらに体力が必要になります。

自分の住んでいた団地などでも、駐車場などの共用スペースは、住民みんなでの除雪がありました。そのため、翌朝はかなり雪が積もるな、と思うと、いつもよりも早起きして早朝に駐車場から道路への雪かきをしています。車で雪を踏んでしまうと、圧雪として凍ってしまい除雪がしにくくなるので、朝6時くらいには、近所のあちこちで雪かきの音が鳴り響きます(笑)

皆さん「先を読み、前もって動く」ことが重要だとわかっているのですね。

これは日々のおそうじと通じるものがあるかもしれません。

大里さん そうですね。雪片付けも、片付けやおそうじの一環と考えれば、後のことを考えてテキパキ動くという地域性がおそうじ好きにつながっているのだと思います。

仕事道具も年を越す!文化によって培われる「物を大切にする意識」

福島県民がおそうじ好きな理由は「積雪が多い地域性」のほかにもありますか?

大里さん 私は福島県に受け継がれる文化にも関連するのではないかと思っています。例えば、福島県三島町などで毎年小正月に行われる「道具の年取り(としとり)」。この行事では、日常生活で使う道具類を小正月(1月15日)の朝などに座敷に並べ、供え物をして道具に感謝するとともに、その一年の仕事の無事を祈ります。少なくとも江戸時代には会津全体で広まっており、現在でも三島町では毎年行われています。

昔は農業で使う鍬、山仕事で使う鉈やのこぎりなどを並べるのが一般的だったわけですが、最近ではドライバーやスパナ、電動工具など、普段使いの道具も並べています。

電動工具も供えるのですね!

時代とともに仕事や仕事道具は変化しますが、それでも道具を大切にするという考え方は変わらずに、今も受け継がれているのですね。

大里さん 例えば、鍬を使った後に土を付けたままで手入れが悪いと、さびてしまうこともあるので、使い終えた道具はきれいに洗って乾かすことが当たり前だったと思います。

こういった行事が受け継がれている背景として、特にこの会津地域では「道具をきれいに掃除して、大事にする」「次に使いやすいように整える」といった考え方が古くから暮らしの中の美意識・規範として大切にされてきたのでしょうね。

この風習が、現在のおそうじ好きにも通じているのかもしれませんね。

美意識としても素敵な考え方ですが「次に使いやすいように整える」という意識は、とても合理的ですね。

大里さん そうですね。特に職人さんなどはとても道具を大事にしますし、機能的に整理されていますよね。以前、猪苗代町のこけし職人の方のお宅に伺う機会があったのですが、その方の仕事場もとてもきれいでした。使いたいものがすぐ取り出せるように整理整頓されていて、本当に理にかなっていると思います。

「おそうじ好き」の鍵は、エコでエシカルな考え方

ほかにも、福島県民の考え方や習慣の中で、「おそうじが得意になりたい」という人に役立ちそうなものがあれば教えてください。

大里さん 以前、冬のお祭りの調査をしたときに、地域の女性たちが公民館に集まって準備をしている場にお邪魔したのですが、そこにいわゆる「だるまストーブ」や薪ストーブがあったんです。そのとき、女性たちが何も載っていないストーブを見て、「火がもったいないよ!やかんでも置いときなさい」と声をかける様子を目にしました。ただ暖を取るためでなく、せっかく使える火があるのなら、加湿をしたり、お茶飲みや食器洗いに使ったりするためのお湯もついでに沸かしておく、というのは当たり前のことなんでしょうね。こういった、少しの燃料なども無駄にしないというエコな生活態度・考え方が根底にあるために、福島県民はメンテナンスやおそうじにも丁寧に取り組むのだと思います。

こういった習慣は、なぜ根付いていると思われますか?

大里さん なぜかという直接的な答えではありませんが、「日々の暮らしをとても丁寧に、大切にする」という考え方が、昔から根付いていることは言えるでしょうね。それは地域の方言からも読み解けます。例えば浜通りの飯舘村の方言で「までぇ」という言葉がありますが、この言葉は「丁寧に手間ひまを惜しまず、心を込めて相手を思いやる」という意味があります。例えば「子どもをまでいに育てる」のように使われます。また、中通りの鮫川村には「てまめ(手忠実)」という言葉があります。「手を休めずにきちんきちんと仕事をすること」「めんどうがらずに休みなく仕事をすること、その様子」などの意味です。飯舘村では「までい館」、鮫川村では「てまめ館」と、それぞれの道の駅の名前にもなっているくらいです。

方言があるということは、人々が昔から「物や生活を大切にする」ことについてよく話をしていたとも考えられますね。

ちなみに今回の調査で、福島県の方は「物を大切にする、約束を守る」という項目に「当てはまる」と回答した方も多かったです。

今回のお話を聞くと「おそうじ好き」が多い結果とも関連性があるように思いました。

大里さん なるほど。そういえば、以前、県内の石川町や柳津町で、それぞれ地区を守る「お人形様」と呼ぶ藁人形を作る行事を調査に行きました。田村市のお人形様は特にその巨大さで有名で、県内各地には様々な藁細工の伝統が残っています。そうした中で目にしたのは、地域のお年寄りたちが藁縄の結び方を若手に教えている姿でした。「この結び方でやると縄を細かく切らないで済むから、縄が無駄にならないよ」と、より効率的な結び方を教えていたんですね。地域の人々の言葉の節々から、藁縄などの消耗品ひとつでも、大切にする意識が垣間見えた瞬間です。

「物を大切にする、約束を守る」というのは、要するに「真面目な方が多い」ということだと思いますが、仕事や生活と真面目に向き合っているからこそ道具も大事にし、次の仕事にとりかかりやすいよう前もって段取りをするのだ、と捉えれば、深く関係があるように思います。

■歳の神(サイノカミ)

山から切り出した神木に藁や各家から集めた正月飾りなどをつけたもの。

五穀豊穣や無病息災、厄落としなどを祈願する小正月の火祭りで使われ、この「歳の神」の燃え方で豊凶を占ったり、火にあたって暖をとったり、餅などを焼いて食べたりします。

福島県の方々に根付く「生活の周りの物を整える」という考え方は、

おそうじを好きに近づく一歩だと思うので、ぜひ今後も見習いたいと思います!

ありがとうございました。

福島県立博物館

福島県会津若松市に所在する県立の総合博物館。旧石器時代から現代までの福島県の歴史と文化を時代ごとに紹介。民俗・自然・考古・歴史・美術のテーマごとの展示室、お子さん連れのご家族みんなで楽しめる体験学習室もあります。

〒965-0807 福島県会津若松市城東町1-25