受賞作品のご紹介

応募総数7,662作品から審査員による厳正な審査の結果、 入賞はこちらの皆様に決定しました。 おめでとうございます!

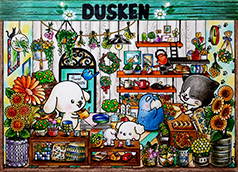

グランプリ 1作品 賞金 20万円 + ダスキン洗剤 詰め合わせ5千円相当

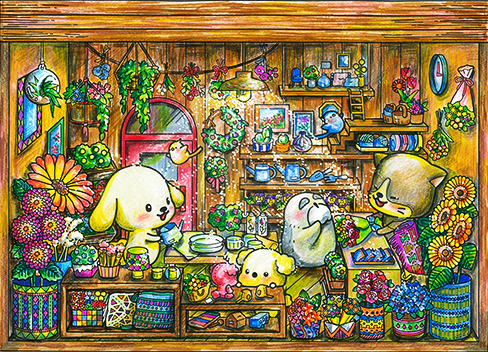

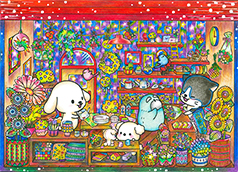

- Ayana さま

- 7,662作品の頂点にふさわしい、温かみを感じる素晴らしい作品。

大胆な白の縁取りも非常に効果的!

優秀賞 9作品 賞金 5万円 + ダスキン洗剤詰め合わせ 5千円相当

-

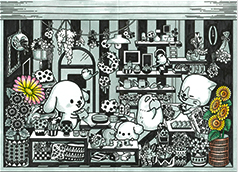

- Q さま

- アンティークという世界観を見事に表現して、厳かさや味わい深さを感じる作品。

-

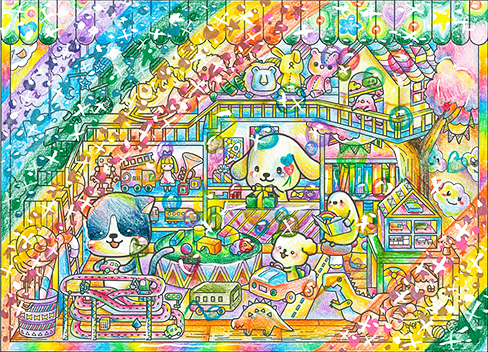

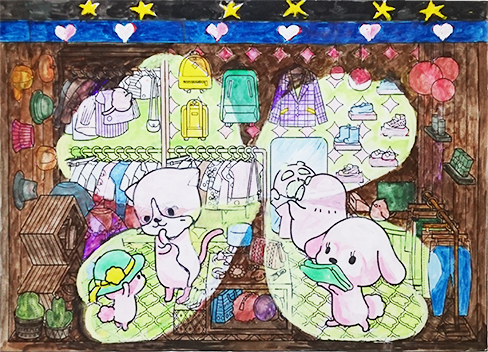

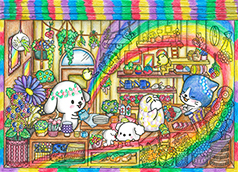

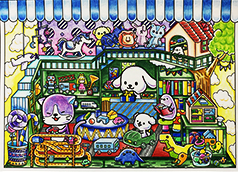

- めるめる さま

- たしかな表現力・テクニックによって演出されたパステルカラーで統一されたメルヘンな世界観が印象的な作品。

-

- あずき さま

- 元の下絵をぼやっと分からなくさせるアイディアが光り、同じ下絵の他の作品とはまったく別の下絵にも見えてしまうような作品。

-

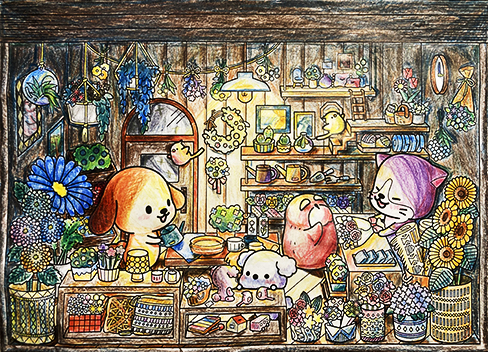

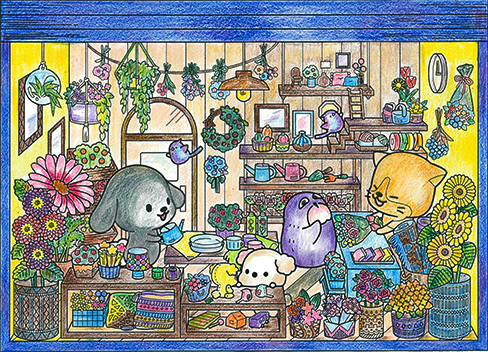

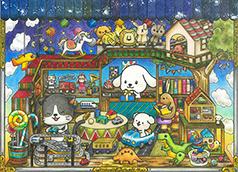

- Neem さま

- 「ウッディ」というコンセプトが醸し出す温かみを作品全体から感じられる。見た瞬間、心がぽっと暖かくなりました。

-

- NINNO さま

- ステンドグラスのような紋様のような、面白い工夫が各所に散りばめられた作品。

-

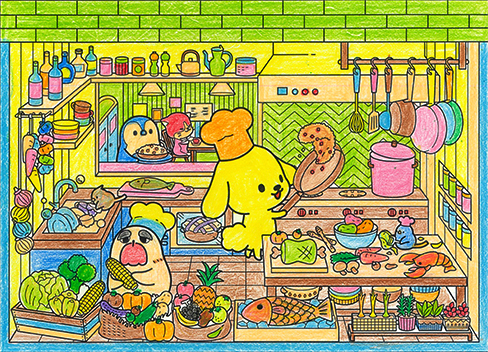

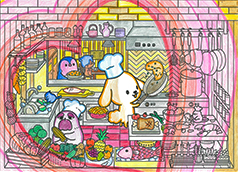

- am さま

- 時間をかけてしっかりペイントされたことが分かる作品。厚塗りされた部分や、細部に時間をかけた頑張りが見てとれ、手の温もりがたっぷり感じられる。

-

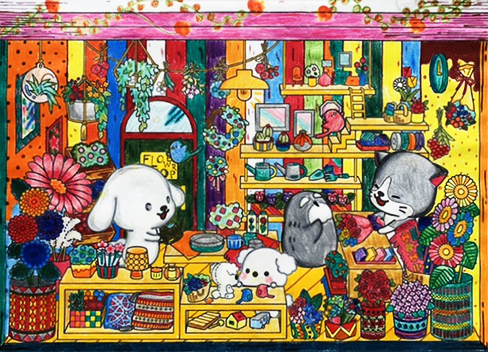

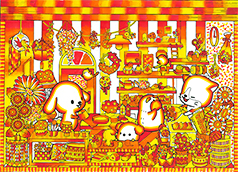

- あやか さま

- とにかくカラフルで、見ていて楽しくなるような、今の時代に誰もが欲しがっているとも言える作品。

-

- ゆう さま

- 描き込みの量に圧倒される作品。大胆さの中に細かな塗りのテクニックが隠されているところもポイント。

-

- ちぃころ さま

- 色数を絞りながらの青の使い方がとても上手。自分の好きな世界観が伝わってくる作品。

増田セバスチャン 特別賞 大人・子供 4作品 副賞

-

- 平田 遥 さま

- ピンクを押し出しながらもちょっとレトロな、独特の世界観が素晴らしい。作者の「ピンクが好き」を感じ取ることができる。

-

- きゃーきゃみ さま

- 大胆な色使いから、”増田セバスチャン”感を感じる作品。ぱっと見た瞬間、「増田セバスチャン賞!」と選定してしまいました。

-

- まめぞう さま

- 「ドットで構成する」というアイディアが面白い。絵の上手さが光る細かな作業を見てとれる作品。

-

- スカーフ さま

- 色のトーンに細かな工夫がなされているところがポイント。カラフルな中にもトーンの統一性を感じる作品。

キッズ賞 12歳以下 10作品 副賞

-

ゆうかちゃん さま

-

HIKARI さま

-

かすみ草 さま

-

MINT さま

-

にじ さま

-

おかだ あいな さま

-

こは さま

-

こうちゃん さま

-

あおちゃん さま

-

スカーフ さま

シニア賞 80歳以上 6作品 副賞

-

甲斐の虎。 さま

-

ともちゃん さま

-

まーくん さま

-

紅みの さま

-

奥瀬タツエ さま

-

雅湖(マサコ) さま

入賞 45作品 ダスキン洗剤詰め合わせ 5千円相当 + ミスタードーナツカード 5千円分

-

みづ さま

-

桧ノ山 了一 さま

-

てぃあもR さま

-

ぴよ さま

-

さくらんぼ さま

-

Q さま

-

tanaka さま

-

まりまり さま

-

@yuky さま

-

虹子 さま

-

八尾 さま

-

土井 さま

-

nana7 さま

-

中山 リリー さま

-

Riechin さま

-

ムッタ さま

-

色色色イラスト さま

-

ピィちゃん さま

-

あすぱらがす さま

-

LUNA LUNA さま

-

ももはるた さま

-

あゆみん さま

-

舘野 澄麗 さま

-

トミタロウ さま

-

りゅうじ さま

-

あすぱらがす さま

-

Sen さま

-

くろいいぬ さま

-

うちゅういろ さま

-

lemon さま

-

fukufuku さま

-

あっこいあ さま

-

おたかさん さま

-

テケル さま

-

銀世(ぎんせい) さま

-

Alto さま

-

みのちゃん さま

-

ユイ さま

-

はなり さま

-

ゆき さま

-

むうちゃん さま

-

あおりいか さま

-

みーちゃん さま

-

おもち さま

-

さとう しお さま

審査員紹介

昨年に引き続き、増田セバスチャンさんが スペシャルゲスト審査員として審査に参加!

- 増田さん審査後のコメント

-

今回、塗り絵からものすごいエネルギーを感じました。審査としては、暗いニュースが多い中、とにかく色鮮やかで温もりを感じるような作品を選考するように心がけましたし、そのような作品が受賞されているかと思います。

また、コンセプトを最初に決めて塗られている作品が多くあったことも印象的でした。塗りながら迷ってしまうことはあると思うのですが、最初に自分の好きな世界観やコンセプトを決めて塗っていくことで解決するかもしれません。ぜひ来年以降、参考にしてみてください。

彩色のテクニックやメソッドで上手に塗られている作品ももちろん素晴らしいのですが、年々全体のレベルが上がっているため、今回は作品から作者の 「好きな色/もの/世界観」が伝わってくるような、直感で楽しんでいることが伝わる作品にグッときました。作品を作るときは「手にも脳みそがついていて、手が考えてくれる」と常に言っているのですが、まさに筆跡から作者の感情や勢いが溢れるような、見ている側もワクワクする作品がさらに増えるとより楽しくなりそうです。

思うがまま、感じるがままに、

とにかく塗ってみて!

テクニックで上手く塗った作品より、固定概念にとらわれない塗り方や、自由な発想で、塗り絵の概念を飛び越えるような、そういう作品に賞をあげたいと思っています。「塗り絵をしたい!」という衝動で、思うがまま、感じるがままに塗った強烈なオーラを放つ作品に出会いたいですね。

profile

- 増⽥セバスチャン アーティスト コロリアージュコンテスト 審査員

- 一貫した独特な色彩感覚からアート、ファッション、エンターテインメントにわたり作品を制作。KAWAII文化の第一人者として知られ、きゃりーぱみゅぱみゅ「PONPONPON」ミュージックビデオ美術、レストラン「KAWAII MONSTER CAFE」プロデュースなど、世界にKAWAII文化が知られるきっかけを作った。2022年よりニューヨークに拠点を移して活動中。2017年には文化庁文化交流使としてNYとアムステルダムを拠点に作品を制作。世の中に存在する全ての事象をマテリアルとして創造しつづける。

思うがまま、感じるがままに、とにかく塗ってみて!

- 過去2回、審査員として携わられて感じていることや、増田さんが審査される上での方針について教えてください。

- 毎年、思ったよりもみなさんテクニックがあることに驚いています。お子さんでも毎回とても上手に塗られているな、と。でも僕はもっと自由にやっても良いんじゃないかなと思いますね。固定概念にとらわれず、自由な発想で塗って、塗り絵というものの概念を飛び越えてほしいと思ってます。

- あとはぜんぜん違う切り口ですが、異素材を使う人も大好きですね。どれだけ審査員を驚かせてやろうか、という気持ちを感じるので。 塗り絵の向こうにいる審査員の気持ちを想像して、「セバスチャンに挑戦」みたいな感じでやってくる人がいても面白いなと思います。

- 「自由な発想で」というのは、ご自身のアーティスト活動でも意識されていることですか?

- 下手でも気持ちが入っているものは心に響くのだと思います。だから、「テクニックに頼らないように」というのは心がけています。絵などの創作は、意外にもすぐに上手になってしまうのですが、上手になってしまうと味がなくなっていって、「塗りたい!」「作りたい!」という気持ちがだんだん引っ込んでいってしまい、メッセージ性が薄れていくような感じがしますね。だからこの塗り絵も、衝動で思うがまま、感じるがままにやる、というのを大事にしてほしいですね。

あなたの原体験・原風景のカラフルな思い出を塗り絵に。

- 今年のテーマは「生活に身近な商業シーン」ですが、どのような作品を期待しますか?

- リアルな商業シーンというよりは、心の中の心象風景みたいなシーンを塗ってもらった方が、温かみが出るかなと思います。 僕は実家が着物屋で商店街で生まれ育ったのですが、小さい頃よく遊んだ商店街の中の色彩を鮮明に覚えています。駄菓子屋さんだったり玩具屋さんだったり、カラフルなパッケージがすごくたくさんありました。大人になったいま、シンプルなもの・落ち着いたものが周りに増えてはいますが、小さい頃に見たあのカラフルさは強烈に残っていて、それが自分の中の創作の原体験・原風景になっています。 子どもはがんがんそういった「カラフルさ」を表現できると思うのですが、お子さんと一緒に取り組まれる大人の方も、子どもに負けないように、自分の子どもの頃を思い出しながら塗ってもらいたいですね。小さい頃、お祭りで見た屋台のお面や綿菓子や水風船など、カラフルな記憶を思い出して、温かみのある街が生まれて欲しいなと思います。

上手くいかない経験を糧に。とにかく塗ってみて!

- アーティスト活動や創作活動を志す若い世代にも例年たくさんご参加いただいています。その方々へのメッセージをいただけますか?

- 創作活動の初期は、上手くできなくて、正解を探してしまうと思います。その行為が将来役立つと思うので、この塗り絵をいちばん最初の失敗にしてみるのも良いのではないでしょうか。 思うような作品はできないし、友達と一緒にすると友達の方がずっと上手く感じる。そのコンプレックス感が良いんですよね。すごく悩んで傷ついて、すごく嫌な気持ちになると思いますが、その時の気持ちがいろいろと整理されて作品に生きてくると思いますよ。

- あとは、とにかく手を動かせ、と若い世代にはよく言っていますね。手にも脳がついていると僕は思っていますので、脳で考えるより手を動かせ、と。そこで発見することや感じることがたくさんあると思います。

- 増田さんご自身は、若い時から変わったなと思うことはありますか?

- 結局僕は一つのことしかやっていなくて、 40歳を過ぎてから初めて注目されたんですが、「続ける」ということがいちばん難しくて大事だと思っています。続けることで洗練されていくし周りからも信頼されていくな、と。 だから若い世代にも、人生いろいろなことがあると思いますが、とにかく「続ける」ことを頑張ってほしいですね。20代の頃、僕はけちょんけちょんに言われたし「こんなのアートじゃない」って言われましたが、今アートとして評価されていることは、続けたことの称号なのかなと思います。

作品の募集は終了しましたが、引き続きコロリアージュをお楽しみください!